2024 1.27 14:50

京都

随分まえに京都に行ったときに、四条の角で道を尋ねた。

この辺にある、これこれこういう処に行きたいのだが知りませんか。

京都の人々の土地勘というのは、線と面で捉えているのだろうか。どうも点で考える私としては難解で、慣れるまでに時間がかかるから、何度も通わなくてはならないだろう。

そういえば、大阪でも道を尋ねたことがある。これまた親切に教えてくれた。わざわざスマホやタブレットで検索して教えてくれるのでなんだか恐縮してしまう。

スマホを持っていないような年配の人に尋ねると、「わからないな~でもアソコで訊けば教えてくれると思うよ」といって案内してくれる。あるいは、「二つ目の信号を曲がって何件目だよ」。などと教えてくれる。私の場合、こういった説明のほうが慣れていて頭にイメージが湧きやすいので、最近は道を尋ねるなら年配の方と思っている。

風は冷たいが日が差している嵐山のバス停でバスを待っていると、地元京都のやや年配の人が話しかけてきた。京都弁というのはまた独特の柔らかさがある。四条に戻らずに次の行き先に直接行けるようなバス路線はないだろうかとあれこれ話し込んでいるうちに、「そうなんです、返って地元のことを地元の人が知らないことがあるんです」。と言っていた。

観光案内について、外から来る者にとりあの観光案内は分かりずらいという話をすると地元の人もよく分からないという。そういえば横浜の案内も私には分かり難い。案内の通り正直に歩くと同じところをぐるぐる回ってしまう。

観光案内は外の人に作ってもらうほうがいいような気がする。初めて来てもらって案内を作ってもらう。よそ者がなにを言ってんだいというのは、こういう場合通用しない。

観光案内がいったいどちら(観光客なのか標識業界なのか)を向いて作成されているのかということだろう。

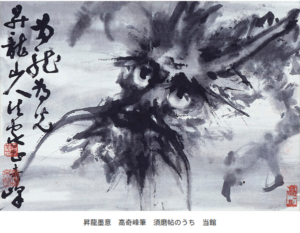

アイキャッチ画像は京都国立博物館HPより拝借

https://www.kyohaku.go.jp/eng/exhibitions/feature/b/tatsu_2024/

中国の画家が当時の日本の外交官にプレゼントしたものらしい。年代などを調べてみるのも面白い。

昇竜をその上から見た構図(画家の目線)はいったい何を意味しているのか。この絵と並ぶ他の竜の絵と圧倒的に違うのが「目の輪郭」だ。そして眼球がとても澄んでいる。

死んでしまった猫のちびが私を見上げる目にとてもよく似ていて、ちょっと切なくもなってしまった。

この博物館の休憩室はガラス張りで、その外には地蔵が並べて置いてある。その静かな空間でひととき妄想するのもまたおつである。